子どもの頭痛 Q&A

Q1.よく頭が痛くなります。検査が必要ですか?

子どもの慢性頭痛のうち副鼻腔炎や頭蓋内病変といった原因疾患のあるものはわずか3~4%にすぎません。ほとんどは片頭痛に代表される一次性頭痛です。しかし、以下の兆候があればCTやMRI検査をすることもあります。

| 【緊急検査が必要】

□今までに経験したことのない激しい頭痛 □頭蓋内圧亢進症状(頻回の嘔吐を伴う) □進行する神経症状(失調、片麻庫など) □意識消失または意識減損発作 【場合によっては検査が必要】 □最近発症した頭痛 □頭痛が重度や頻度を増すなど変化したとき □後頭部痛 □頭痛のために睡眠中目が覚める □朝の嘔吐を伴う頭痛 □大きな息をしたとき、からだの力がぬける(もやもや病) |

Q2.頭痛の原因は?

子どもの慢性頭痛の主なものは片頭痛と緊張型頭痛でこの二者でほとんどを占めます。

図のように最も多くを占めるのは片頭痛です。6才以上の児で多いとされますが、3才で発症することもあります。痛む場所は前頭~側頭部(片側のことも両側のことも)で、「脈打つ」といわれるようにズキンズキンとした拍動性の痛みが特徴です。

成人に比べて持続時間は短く、2~72時間といわれます。しかし、痛みの程度は成人同様に強く、テレビやゲームもできないくらいの痛みです。

また、歩いたり階段を上ったりすることで痛みが増強し、悪心・嘔吐、光過敏、音過敏のうち一項目以上あることも診断に必要です。家族(特に母親)内にも片頭痛の患者さんがいることも特徴です。目の前が暗くなり、ピカピカ・チカチカするといった前兆があることもあります。

一方、緊張型頭痛は頭が締め付けられるように痛むのが特徴です。頭や肩、首の筋肉の緊張やストレスが原因といわれます。

たまにしか起きない緊張型頭痛なら程度も比較的軽いため日常生活に支障をきたすことはないのですが、慢性化することがあります。これを慢性連日性頭痛(Chronic daily headache:CDH)といい、1日4時間以上の頭痛が、月15日以上、3か月以上続くものです。女児が男児の2~3倍多く、12歳~14歳の中学生に多く見られることが分かっています

Q3.緊張型頭痛と片頭痛の特徴は?

| 片頭痛 | 緊張型頭痛 | |

| 発作的? | + | - |

| 持続時間 | 2-72時間 | 30分~7日間 |

| 性質 | 拍動性(ズキズキ) | 締め付け感

圧迫感(ジーン) |

| 部位 | 両側~片側側頭部 | |

| 強さ | 強い | 弱い(TVを見ていられる) |

| 日常動作による悪化 | あり | なし |

| 悪心・嘔吐 | あり | なし |

| 光過敏・音過敏 | あり | どちらかがあることもある |

| 家族歴 | あることが多い | 少ない |

Q4.頭痛の子どもの生活で注意するポイントは?

頭痛予防の確実な方法はありませんが、次の点に注意しましょう。適度な運動やおうちの手伝いは毎日少しずつ行いましょう。ただし、片頭痛が起こってしまったら運動を避けて安静が必要です。

- 早起き・早寝、食生活などの日常生活リズムを整える。

- 休日も平日と同じ時間に起き,同じ時間に寝るように心がける。

- 夜は暗く静かな部屋でゆっくりと休む。

- 高過ぎる枕を避ける。

片頭痛の場合、特定の食品で誘発、悪化することが知られています。少量のカフェインには血管収縮作用があり、頭痛を予防する効果が期待できますが、大量(成人で200mg/日以上)のカフェインを連日取り続けると、カフェインの薬物依存を生じやすくカフェイン離脱性頭痛をきたす場合もあり注意が必要です。

頭痛の誘発因子を見つけましょう。

| 精神的因子 | ストレス、精神的緊張、疲れ,睡眠不足

睡眠過多 |

| 内因性因子 | 月経周期 |

| 環境因子 | 天候の変化、温度差、炎天下、頻回の旅行

激しい運動、人ごみ、におい |

| 食事性因子 | 空腹(低血糖)、ベーコン、ソーセージ、

チョコレート、チーズ、カフェイン、グルタミン酸ナトリウム |

| 合併症 | 起立性調節障害、アレルギー性鼻炎

気管支喘息、副鼻腔炎 |

Q5.片頭痛の治療は?

子どもの片頭痛は成人に比べて軽症であることが多いため、必ずしも薬を必要としません。

【治療薬】

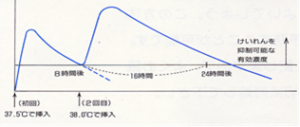

頭痛が始まったら、まず静かな暗い部屋で安静を保たせます。次いでできるだけ早く薬を服用します。

①一般の鎮痛薬

イブプロフェン(ブルフェン®)

アセトアミノフェン(カロナール®)

②片頭痛の治療薬

片頭痛で拡張した血管を収縮させて、三叉神経からの痛み物質の分泌をブロックします。

トリプタン製剤

イミグラン錠®、イミグラン点鼻®、マクサルト錠®

③予防治療薬

片頭痛の児で、急性期治療薬を週2回以上使用、あるいは頭痛発作に毎回嘔吐を伴う場合には予防薬を使うこともあります。

年長児ではトリプタノール、年少児ではペリアクチンを用います。

上記薬剤で効果がないときいはデパケン、トピナ、ミグシスや漢方薬を用います。