中耳炎

Q1.中耳炎と言われましたが・・?

生後6カ月~5才くらいまでの子はかぜをひいたときに中耳炎をおこしやすく、自分で痛いと言えないので大人が注意をしてあげる必要があります。中耳炎は生後6か月までに47.8%,1才までに78.9%,2才までに91.1%の子が1 回は中耳炎にかかるといわれますので珍しいものではありません。

中耳炎にかかると中耳に炎症が起こり、ここに浸出液(うみ)がたまって鼓膜がパンパンに張って痛くなります。小さな赤ちゃんでは耳を気にする、引っ張る、こすりつけるといったことで気づかれます。耳鏡やファイバースコープで耳の中をのぞくと、鼓膜が赤くなって腫れているのがわかります。写真は当院のスコープで見た中耳炎のときの鼓膜所見です。鼓膜の裏側に中耳に滲出液が少し溜まっているものから、パンパンに腫れ上がって破裂寸前のもの(風船状)、破裂して耳だれになっているものまで様々な段階のものが見られます。

Q2.中耳炎の原因は?

中耳と鼻の中は「耳管」という管でつながっています。ふだんは中耳の中は無菌状態が保たれていますが、カゼのときにはこの耳管を介してウイルスや細菌が中耳に侵入し中耳炎をおこします。ですから、中耳炎の発症前には鼻かぜをひいていることが多く見られます。

また、4-5歳までの子どもはこの耳管が太く水平になっているためにウイルスや細菌が上がっていきやすいのです。中耳炎の原因は多くの場合細菌性です。

Q3.中耳炎を合併しやすいウイルスは?

RSウイルス(74%)、パラインフルエンザウイルス(52%)、インフルエンザウイルス(42%)、アデノウイルスなどが知られています。これらのカゼの時には中耳炎を合併しているかもしれません。

Q4.中耳炎の原因になる細菌は?

中耳炎をきたす細菌はインフルエンザ菌(インフルエンザとは違います!要注意)肺炎球菌、モラクセラ・カタラーリスの3大原因菌です。残念ながらこれらの細菌のうち2/3くらいは抗生剤が効きにくくなってしまいました。

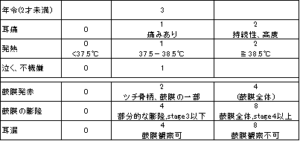

Q5.中耳炎の重症度は?

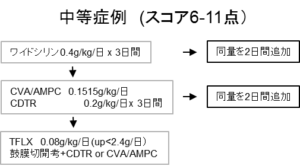

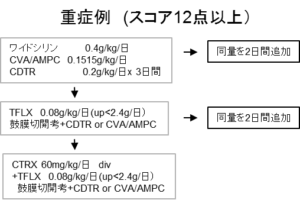

子どもの中耳炎は重症度に応じて治療が変わります。下の表で点数をつけてみましょう。

合計点で

軽症 5点以下

中等症 6-11点

重症 12点以上 となります。

Q6.中耳炎って治るの?繰り返しませんか?

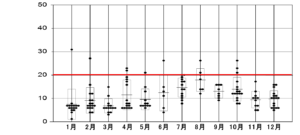

中耳炎は発熱や耳痛といった症状は1週間以内になくなりますが、中耳にたまった滲出液は2週間後でも60-70%,1か月後でも41%,3か月後でも26%に見られます。

少し問題となるものが遷延性中耳炎です。これは中耳炎発症後3週間以上経過して発熱や耳痛といった中耳炎症状がないにもかかわらず、急性中耳炎の鼓膜発赤や膨隆、中耳貯留液が残存しているものでsemi-hot earともいわれます。

また、滲出性中耳炎はこれらの症状や急性炎症所見としての鼓膜発赤がないが、中耳貯留液が一定期間(3週間程度)残っているものとされます。

残念ながら中耳炎を繰り返す場合があります。過去6カ月以内に3回以上、12カ月以内に4回以上の中耳炎をきたした場合に反復性中耳炎とされます。1才までに9-18%、3歳までに30-40%の子が3回以上中耳炎を繰り返します。繰り返しやすい子には、2才未満、安易な抗生物質使用による耐性菌の保菌、兄弟あり、保育園児、人工栄養児、おしゃぶりの使用、家族内の喫煙者ありが関係するといわれます。

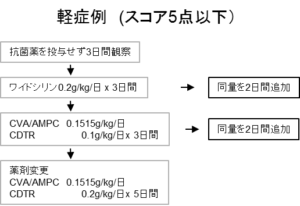

Q7.中耳炎の治療は?

ガイドラインに従い、当院では以下のように治療します。

Q8.耳鼻科に行かなくてはいけない

のはどんな時?

当院では子どもの状態に応じて必要な時に近隣の耳鼻科に紹介しています。そのような状態の時とは・・

①重症例で治療効 果が上がらず鼓膜切開を必要とするとき

果が上がらず鼓膜切開を必要とするとき

②急性中耳炎から3か月たっても中耳貯留液が残って改善傾向のないもの

③繰り返す反復性中耳炎の時です。

Q9.中耳炎の子どもが家庭で注意すること

は?

①耳痛のある時、熱さましを使うと痛みは軽くなります。夏がなくても使ってかまいません。2%キシロカインの点耳療法も効果があります。

②鼻すすり癖とおしゃぶり(指しゃぶりではない)は滲出性中耳炎に移行しやすくなります。鼻をかむ練習をして、おしゃぶりをやめましょう。

カゼから中耳炎に至るメカニズムは鼻汁が強く関係しますので、当院では積極的に鼻処置をしています。

③点耳薬は、鼓膜に穴があって中耳に薬が入っていけるとき(鼓膜穿孔のあるとき、鼓膜チューブを入れているとき)にだけ効果があります。

④中耳炎で鼓膜に穴があっても水泳や入浴には差し支えありません。

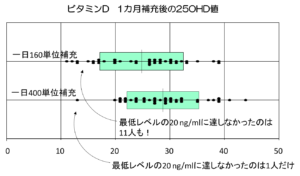

⑤インフルエンザワクチン、肺炎球菌ワクチン(プレベナー)は中耳炎予防にも効果があります。接種してください。

⑥耳掃除は小さな子どもでは勧められません。当院では必要に応じて耳処置・掃除もしています(要予約)

Q10.滲出性中耳炎に移行させないために

乳児の滲出性中耳炎は50%が急性中耳炎に引き続いて起こってきます。鼻すすり癖などで耳管が充分に機能せず、中耳内が陰圧化し、貯留液が排出されにくくなります。おしゃぶりを避け、鼻をかむことを覚えましょう。